環境と社会と経済の持続可能性を目指す

学科の特色

食料やその生産基盤となる農林業に関する問題について,経済学や社会学など社会科学の領域から研究・教育をおこなう点に特色があります。世界中で誰一人取り残されることなく,十分な食料を確保し続けることの実現のためには,農業生産や環境負荷,消費者ニーズ,循環社会,政策など幅広い専門知識や理論の理解が必要です。そうした内容を講義や実習,フィールドワーク,少人数のセミナーなどで文理複眼的に学ぶ点が特色です。

取得可能な資格・免許

- 高等学校教諭一種免許状(農業)

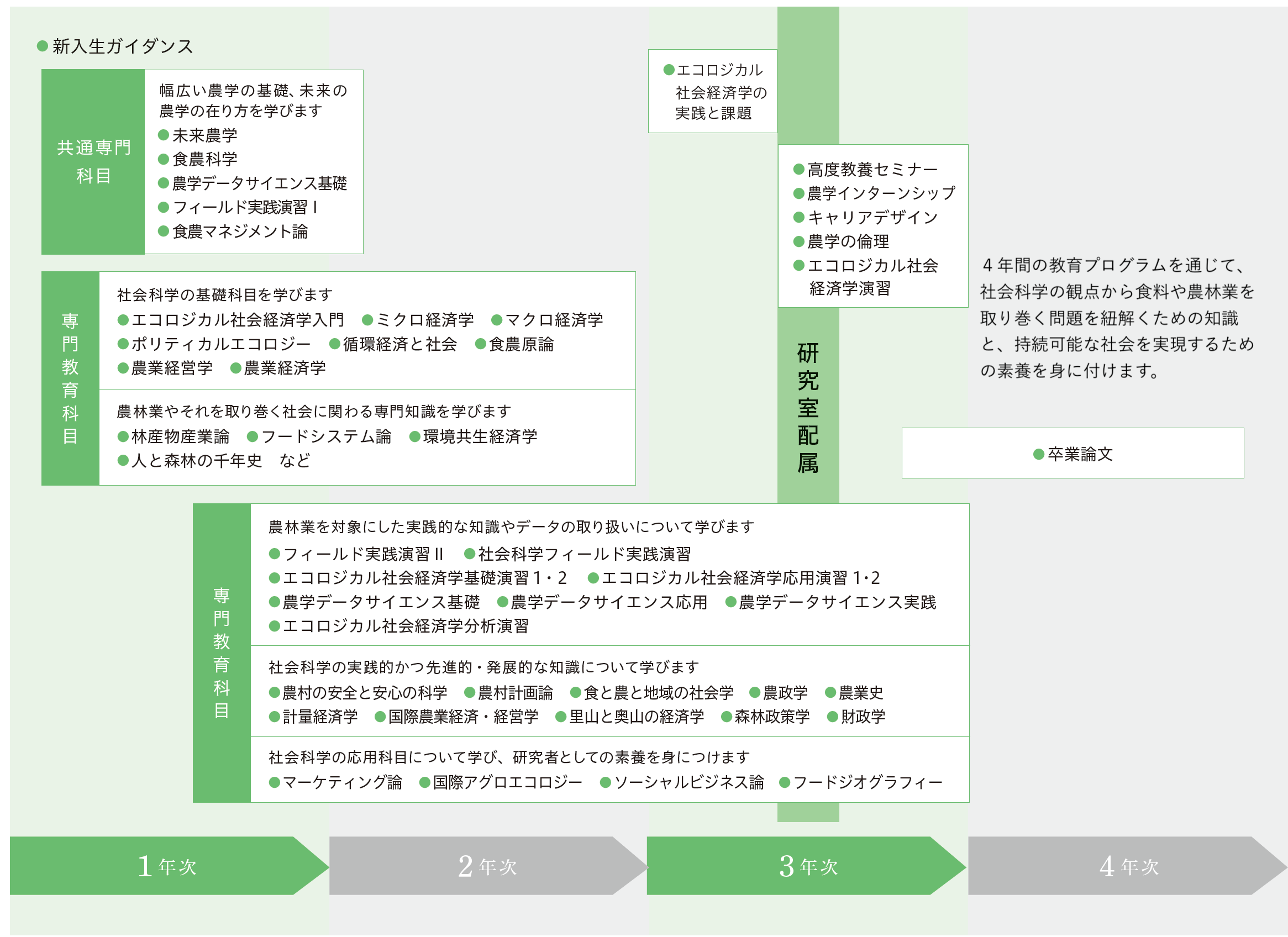

主なカリキュラム

学科専門科目:講義の例

エコロジカル社会経済学入門:本学科の特徴,農学部の中の立ち位置を明らかにした上で,各教員の専門・研究領域を紹介しながら,本学科がどのような領域を対象に,どのような問題を扱い,そのような未来を切り開いていけるのかを講義し,議論します。2年生以降,本格的に専門分野を学ぶ前の導入科目です。

環境共生経済学:持続可能な社会の構築に向けて,経済活動と環境保護,資源管理,人間生活の充足等の観点を統合的に捉える領域を扱います。環境問題や資源制約が経済活動に与える影響を分析し,経済成長と環境保護を両立させるための理論や政策を,具体的な事例も交えて講義します。経済活動が,将来世代の資源利用や生活お質を損なわないように設計されることを重視し,自然環境と人間社会が相互に影響し合いながら,調和を保つ仕組みについて探求します。

循環経済と社会:経済学(主にミクロ経済学)の理論をベースに,環境・資源問題がなぜ起こっているのか,どのような方法で解決することが可能であるかを理解してもらう科目です。環境税や排出権取引制度など環境政策手段の基本的な考え方を理解するとともに,現状の環境・資源問題と経済との関係を知り,循環経済と社会について,世界のこれまでの歩みと今後の展望を講義します。

フードシステム論:農業や食品産業にかかわる様々な主体の相互関係によって成立している「フードシステム」について,その全体構造や変貌メカニズム,現状や今後の展望などについて総合的に学びます。食と農に関わる問題を身近な問題としてとらえ直し,誰もがフードシステムの一員であることを自覚し,主体的に何ができるのか,何をすべきなのかを考え直すことも目指します。

実習・演習の概要

社会科学フィールド実践演習:人々の生活を支える農学を学ぶ学生にとって,農業生産に関する知識や技能の習得は欠かせません。社会科学フィールド実践演習では,エコロジカル社会経済学科で身につけるべき農業生産の基礎知識について,附属農場での実習により実践的に学びます。水稲収穫・調整,農業生産工程管理(GAP)・農用林管理,露地野菜の栽培管理,収穫果樹収穫(ブドウ,ナシ),果樹剪定(ブドウ,ナシ),および実習の振り返りを実施します。

エコロジカル社会経済学基礎演習Ⅰ・Ⅱ:教員1名を選んで受講する少人数教育の演習形式の授業です。主に,文献読解力や現状分析・課題整理力などを鍛え,3年次の応用演習以降につなげる基礎トレーニングを行います。授業の到達目標は以下の3点です。1.基礎的社会科学文献の読み方と理解の向上,2.プレゼンテーション能力の向上,3.討論・議論の仕方の習得。

エコロジカル社会経済学応用演習Ⅰ・Ⅱ:教員1名を選んで受講する少人数教育の演習形式の授業です。課題設定ー自己解決型能力を鍛え,3年後期以降の分析演習につなげる応用トレーニングを行います。授業の到達目標は以下の3つです。1.研究の取りまとめ方について学ぶ,2.討論,議論の能力を向上させる,3.各個人の研究テーマ設定の能力を向上させる。

想定される就職先

- 公務員(農業・行政):農林水産省,東京国税局,東京税関,都道府県庁,市役所 他

- 農林畜産・食品関連企業・金融関連企業:JA全農とちぎ,栃木県農業協同組合中央会,NTT東日本,JR東日本,アサヒビール,イオンリテール,栃木カネカ,足利銀行,栃木銀行,日本政策金融公庫,農林中央金庫 他

- 教員 他