�@ �����e�[�}

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

�@�����d�͊����ł̐A���͔|���u�̊J�� |

|||||||

|

|||||||

|

|||||||

| �ߋ��̑��Ƙ_���E�C�m�_���E���m�_�� | |||||||

���m�_�� |

|||||||

2009�N3�� |

���n�����z�V�X�e���ɂ����錙�C�����y�����̓�������ѕ]���Ɋւ��錤���i�X�J�a�F�j | ||||||

�C�m�_��

|

|||||||

2011�N3�� |

�u�������@��p���������H���ɂ����鍍�ۊ����]���Z�p�̊J���i�Љ��F�l�j | ||||||

2009�N3�� |

����x�̍������N��̐��Y�Ɍ������q���Ǘ��Z�p�̌����i����S���j | ||||||

| ���㔭����p�������{��ł̕i���]����@�̊J���i�R���M�V�j | |||||||

2003�N3��

|

�V�K���㔭����p���������_�f�E�t���[���W�J���]����@�̌����i�������j | ||||||

2001�N3��

|

�����d�͏�A���͔|���u�ɂ�����{���������@�̊J���i�����q��j | ||||||

���Ƙ_��

|

|||||||

2011�N3�� |

�A���H����͔̍|�����͔|�A���̐���x�ɗ^����e���i�������j | ||||||

| �_����Ԃł̐H�����Y�ւނ����Đ��\�G�l���M�[���p�@�ɂ��āi����T��j | |||||||

| �������x���ɓ�������V���ȕi���]���w�W�̊J���i���{�^���j | |||||||

2010�N3�� |

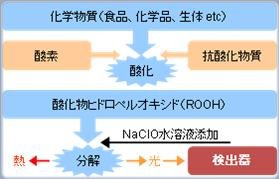

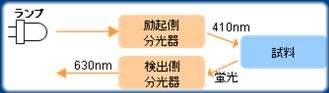

NaClO�����ɂ�鐴���̏n�x�]���@�̊J���i�������K�j | ||||||

| �|�{�t�����̏��x���A�������ɂ���ڂ��e���ɂ��āi�Ώ㏟��j | |||||||

| ���H�p��̋@�\���Ɛ���x�̐v���]����@�̌����i�c���k��j | |||||||

| ����������C���p�ɂ���؎�q�̎E�ێ�@�̌����i�ۉȗF���j | |||||||

| ����҂̖]�ޏn�����̕i���]���w�W�̊J���i�{�{�����j | |||||||

2009�N3�� |

����x�̍������H�p��̐��Y�Ɍ�������q�E�ە��̌����i���ː��q�j | ||||||

| �����n�����̕i���ϓ��̌����i�Љ��F�l�j | |||||||

2008�N3�� |

���H�p��ɂ�����������Ǘ����@�̌����i�C�V���f���j | ||||||

| �H�i�����������ɑΉ������g�ь^���㔭���v�����j�b�g�̊J���ƓK�p�i�쌳���ށj | |||||||

| ���㔭���ɂ�鐴���̍R�_���\�̕]���i�R���@���j | |||||||

2007�N3�� |

�H�i�̕]���ɑΉ������g�ь^���㔭���v�����j�b�g�̊J���i���q�T�m�j | ||||||

| CEEF�ɂ�����p���������V�X�e���̕�������Ɖ�����i����S���j | |||||||

| ���㔭���ɂ�鐴���̗x�̕]���i�R���M�V�j | |||||||

2006�N3�� |

�Ȗ،������̐��������Ɗ��\�]���B�����w�w�W�̑��݊W�i���{�܌��j | ||||||

| ���㔭���ɂ�鐴���̗E�R�_���\�̕]���i�V����O�j | |||||||

2005�N3��

|

�V�K���㔭���ɂ��R�_���\�̕]�����@�̌����i�ؐ^�I�j | ||||||

2004�N3��

|

�n�������x���䂪�V���J�V�̐���ɂ���ڂ��e���i��@�T�́j | ||||||

| �V�K���㔭����p���������_�f��]����@�̌����i�����G�j | |||||||

| ��_���Y�f���܂ޖA�ɂ��Q���h���@�̌����i����a�j | |||||||

| �����_�������O��ɂ����閳�@���f�ܗL�ʂ̑���i�R���O�V�j | |||||||

2003�N3��

|

�w�x�y�n���㔭���ɂ�����v�������̍œK���i�ɓ����s�j | ||||||

2002�N3��

|

�ɔ��㔭���v���ɂ��_�C�Y���ԏ��̃��j�^�����O�i��˒��P�j | ||||||

| �Z���~�b�N�|�n���R�}�c�i�̐���Ɠ��������ɂ���ڂ��e���ɂ��āi���R���m�j | |||||||

2001�N3��

|

�s�c�q�����v�𗘗p�����|�n���������j�^�����O�@�̌����i�ΎR���j | ||||||

| �n�C�h���{�[���̏��ʉ����C�l�̐���ɂ���ڂ��e���ɂ��āi���ȗL��j | |||||||

2000�N3��

|

���n�ł̎����_�������ɂ�����b�n�����Ɋւ����b�I�����i�������j | ||||||

| �����d�͏�ɂ�����|�n���̐����ʐ��䑕�u�̊J���i�q�c���K�j | |||||||

1999�N3��

|

�����d�͏�A���͔|���u�̊J���|�{�������@�̊J���|�i��������j | ||||||

| �����d�͏�A���͔|���u�̊J���|�͔|�|�n�̌����|�i�����q��j | |||||||

| �b�d�d�e�ɂ����鎼���_�����u�̒��f���x�Ɋւ��錤���i�R�V���]�j | |||||||

1998�N3��

|

���n�ɂ�����p���������t��p�����A���͔|�Ɋւ��錤���i�쓈�K�q�j | ||||||

| ���n�ł̑g�D�|�{�ɂ�����E�C���X�t���[�c���Y�Ɋւ��錤���i�����_���j | |||||||

| �����_�������ɂ�����G�}�����̓����Ɋւ��錤���i���Y�B�v�j | |||||||

1997�N3��

|

�A�͎��ؗp�|�n�̉��w�I�����ɂ��āi�l�ڔ����j | ||||||

| ���n�ɂ�����A���̔�H���Đ����p�Ɋւ��錤���i�ց@���O�j | |||||||

1996�N3��

|

�F����ԁi���ʊ�n�j�ɂ����鐶���ێ��Z�p�V�X�e���̊J�� | ||||||

| �`�r���������t�ɂ��A�����Y�̉\���̌��`�i��������j | |||||||

| �s�s��Ԃł̐A�͎��̐���Ɋւ��錤�� | |||||||

| �`�n�C�h���J���`���|�]���ɂ�����A���̂̐���ɂ��ā|�i��ؐ^���j | |||||||